東急目黒線の不動前駅から、目黒不動とは反対側(南東)に向かってしばらく歩いていくと、右手に桐ケ谷氷川神社の参道が見えてくる。江戸時代初期の創立と推定される、かつての桐ケ谷村の鎮守社で、拝殿・本殿は参道奥の目黒台の崖上に鎮座している。

境内の崖からはかつて豊富に水が湧いていた。おそらくそういう場所だからこそ氷川神社となったのだろう。江戸時代末期の1851(嘉永四)年には、村人により湧水を利用した滝が整備された。滝は「氷川の懸泉」と呼ばれ、雌雄2筋の滝が4.5mほどの崖を落ちていたという。滝は江戸七瀑布の一つとして数えられ(現存するのは目黒不動の独鈷の滝と等々力不動の滝、王子名主の滝(揚水))、明治時代にかけて涼を求める人々でにぎわったという。

滝の水量は徐々に減っていったようだが、1960年代の写真ではなお石樋から水が落ち、子供たちが遊ぶ様子が見られる。

(品川区サイトより)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/photo/?id=pv&pn=146

参道をまっすぐ進むと、台地に上る階段に行き着く。境内は1989年に大規模に改修整備されていて、先のリンク先にみられるような崖の斜面の風景は全く残っていない。

階段の左手には、石樋とそれをうける水鉢がある。しかし、残念ながら全く水は流れておらず、水鉢に雨水が溜まっているだけだった。石樋は昭和30年代の写真に写っている樋と同じものだ。1987年に撮影された写真でも、樋をざぶざぶと流れ落ちる水が写っており、同年にはしながわ百景「氷川神社とわき水」として指定されている。かつては隣の安楽寺の池にも水を引いていたというから、それだけ水量が多かったのだろう。けれども今は水の気配すらない、悲しい状況だ。

一方階段の右手には池があって、その奥には崖下に巨石を積み上げた滝が見える。こちらは1989年、境内整備を行った際に、涸れかかっていた湧水の水量が急に復活したため、滝を修復してあらたに「氷川の滝」と名付けたものだという。

池の標高は11mほど、台地上の神社は18mで、中腹に設けられた滝の高さは15mくらいだろうか。見上げると落ち口は二つあって、左側の石樋の方は品川区サイトの1960年代の写真で右側に写っているのと同じもののようだ。滝壺はほんのり濡れていて、見上げるとポタポタと水が落ちてきている。

ズームアップして見てみる。とても滝とは言えないが、辛うじてそのアイデンテティを保っている水滴が、断続的に落下している。

階段を登り切ると、拝殿の手前に手水舎がある。屋根の柱には「この湧き水は飲めません」と標識が出ている。おやおや…?

近寄ると青竜の吐水口から水が流れ落ちている。その量は滝よりもむしろ多いくらいだ。しかし、触ってみるとややぬるく感じられる。水温を測ってみたところ21.5度と、やはり湧水にしてはちょっと高い。どこか不自然だ。

さらに裏手の水道の蛇口脇にも湧水につき飲用不適との表示があった。ただ、蛇口の取っ手は外されており、今は水は出ないようだ。

どうにも気になり、真相を確かめるべく、社務所に尋ねてみた。奥様らしき方が丁寧に対応してくださったお話によると、

以前は湧水の水量が多く、手水舎にも蛇口の水にも使っていたが、最近は水量がめっきり減ってしまい、実は水道水に切り替えているとのことだった。そして、なんと滝の水も、今は水道水を少しずつ流しているのだという。雨が多く降った後は、今でも湧き出すのですけどね、せっかく来ていただいたのにすみませんね、と、申し訳なさそうだった。

ただ、滝の崖下、岩の隙間からは、量は少ないけれど今でも水が湧き出しているという。こちらは正真正銘の湧水で、水量の増減はあっても涸れることはないという。

お礼をお伝えしおいとました後、再度、滝のそばまで確認しに行ってみることにした。階段の途中から池を見下ろすと、確かに滝のある崖の左側、コンクリートのガレージとの境目から、水が流れ出して池に注いでいるようだ。

岩陰から流れ出す水は、滝の水滴からの水より多い。そばの雨水桝の格子の中からも水音が響いており、地中の水位が下がって水の大半が雨水桝の中に湧き出すようになっているのかもしれない。

湧き出し口のアップ。ほんとうにささやかな湧水ではあるけど、その水は澄んでいて、生き生きと湧き出している。

水温を測ってみると18.6度と、目黒不動などの水温よりはやや高いが、手水舎の水道水よりは3度も低い。やはり本物の湧水だけあっって、気温変動の影響を受けていないようだ。

僅かではあるけど、滾々と流れ出し、池にちょろちょろと流れ込んでいる水の様子に少し救われた気分になって、しばしその流れを見つめ、「氷川の懸泉」に想いを馳せた。

住所:品川区西五反田5

水量:わずか

用途:滝、池

立地:目黒台

タイプ:崖線

湧出地点の標高;11m

水温;18.6度

水系:目黒川

東京都湧水台帳コード:Me-14

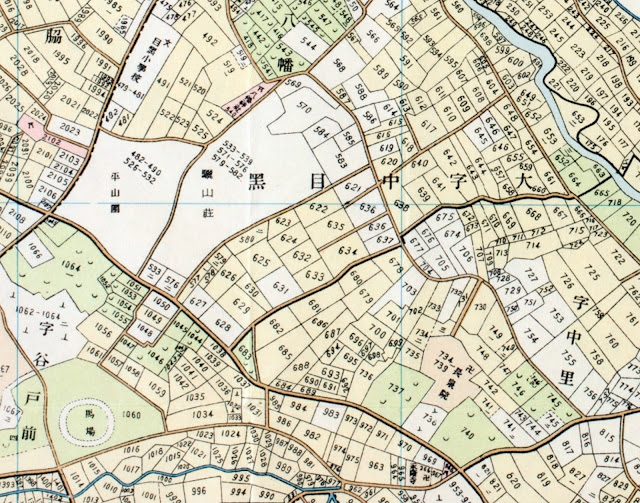

地図出典:カシミール3Dで基盤地図情報EDMデータ及び地理院地図を表示したものを加工